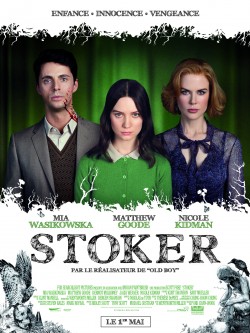

De la même façon que le cinéma Hong-kongais s’était exporté soudainement aux Etat-Unis par le biais d’artistes de talents, c’est aujourd’hui à la Corée d’arriver sur le sol américain. Second réalisateur de ce trio de pionniers, Park Chan-wook n’en démord par pour autant avec son esthétique et ses sujets de prédilection. Avec Stoker, le réalisateur de la trilogie de la vengeance avance étrangement à contre-sens de l’horizon d’attente du public américain. Là où l’on aurait pu attendre une oeuvre stigmatisée par le système du-dit pays – Kim Jee-woon si tu nous entends -, son oeuvre, poétique et déstabilisante, va même jusqu’à se glisser à travers une facette que même les habitués de son cinéma auront du mal à reconnaître.

Stoker, sous sa forme de fable monstrueuse, pourrait bien être la confrontation de Park Chan-wook avec une nouvelle étape de son cinéma qu’il avait amorcé avec Thirst. Huis-clos intelligent construit sur une ambiguïté permanente, le film partait pourtant d’un étrange concours de circonstances. D’un côté, un scénario écrit par Wentworth Miller, le héros de la série Prison Break, figurant parmi les plus côtés. Ce dernier s’avérant être écrivain durant sont temps perdu, auteur même d’un prequel nommé : « Uncle Charlie ». De l’autre, un génie étranger imprévisible, à la fois réalisateur et auteur signant ses oeuvres d’un sceau indélébile.

Et pourtant de ce mélange improbable formé sous le signe d’une liberté de choix inconcevable chez un réalisateur fraichement arrivé dans le système hollywoodien, s’est forgée une œuvre majeure de l’année. Le film tire parti sans relâche d’une mise en scène léchée dont la narration naît par symbiose. D’une façon unique, Stoker symbolise un instant de poésie romantique libérée de toute contrainte aux yeux d’un spectateur qui ne pourra que se sentir mal à l’aise face à cette même liberté.

Le plus étonnant à travers Stoker est que le scénario de Miller permet à Park Chan-wook, à peine arrivé aux États-Unis, d’aborder des sujets ignorés par là-bas. L’on connait du réalisateur cet amusement continuel autour des tabous qu’il malmène toujours avec un certain plaisir. Présent simplement en toile de fond dans Old Boy, l’inceste devient ici figure mère de l’intrigue, non sans un certain sentiment de dégout naissant chez le spectateur. Mais le dégout n’est pas ici un sentiment que l’on rejette, mais que l’on embrasse avec un engouement pervers et étrange. Néanmoins, sa thématique favorite de la vengeance est tout de même présente, mais contrôlée comme une sorte d’excuse à une érotisation massive de certaines scènes. Le désir dans son état le plus pur, voilà ce qui prend forme peu à peu. Le film garde longtemps le mystère sur l’intrigue entourant la mort du père. Pourtant, ce facteur scénaristique nous est mis en place in mediasres, l’on ne le voit que furtivement sur quelques plans, à travers un cadre une photo, et il n’empêche que Park Chan-wook tient en main notre curiosité sur les raisons obscures de sa mort. C’est une fois cet élément bien en main qu’il se permet d’introduire le personnage de l’oncle, cet oncle Charlie qui le jour de l’enterrement de son frère ne porte étrangement pas l’habit mortuaire.

Stoker base son intérêt sur le quotidien de personnages accentués. De cette normalité naît une certaine théâtralité : Nicole Kidman joue la comédienne dans la comédie. A la fois attachée et détachée de la famille qui l’entoure, là où les détracteurs y verront de l’overplaying mal régulé, transparait dans cet univers aseptisé le seul repère offert au spectateur. Cette insistance globale donne alors aux objets une valeur hors-du-commun, presque religieuse.

Park Chan-wook nous l’a déjà prouvé, rien ne peut passer entre les mailles de sa toile. On pourra peut être se demander maintes et maintes fois si le scénario de Wentworth Miller a été écrit à travers la même logique chronologique, mais il n’est pas question ici de faire le procès d’un acteur qui pourrait s’avérer être un génie de la plume. Car Stoker semble bien être le résultat d’une écriture fine et précise tant sa crédibilité tient parfois sur un fil. Mais le fait est que par l’introduction du film à travers une scène dont ne saurait définir dans un premier temps la situation chronologique, le réalisateur coréen nous met en contexte les enjeux complexes à venir. Car la voix off d’India sur laquelle se fondent les images nous hante ensuite à travers tout le film. A travers quelques phrases, chaque personnage est introduit par un objet, image lui même d’un vice, il ne sera d’ailleurs ici question que de l’une des rares évocations par l’image du père. Il devient objet : la ceinture, contre-sens même de sa véritable nature, mais outil dans les mains de cet étrange oncle.

Park Chan-wook prend alors le risque de donner toutes les clés au public – à quelques nuances prêt - de l’essence même de son film à travers ces quelques phrases récitées. Par le sang et les fleurs, par une unique phrase, le personnage d’India nous est entièrement offert dans toute sa simplicité. Ce tableau presque fixe ouvrant le film dessine alors le désir et les pulsions humaines qui donneront à l’intrigue ses lettres de noblesses avant de sombrer dans une tourmente humaine dérangeante. Tout au long de cette tourmente, le temps semble graviter plus que d’habitude autour des différents personnages, faisant de ce facteur un nouveau personnage de l’intrigue. Au-delà de l’importance dédiée à cet espace abstrait, le réalisateur dessine aussi une image cyclique, tel un décompte. L’oeuf, les chaussures dessinant une cadran, les pierres sont tant d’accessoires accompagnant une horloge rythmant le récit. Ce dernier objet, contrepoint sonore éphémère, nous oblige à penser au temps qui passe alors que le reste est tu. Là où l’on pourrait entendre tout une multitude de sons, c’est à cet objet précis, où un équivalent, tel que le métronome, qu’on accorde le plus de crédit.

Outre son travail sur le son, Park Chan-wook brise lui même les courbes de son image. Il amène une caméra mouvante comme furtive, se déplaçant derrière les personnages, tel un oeil pervers. Les plans fluides déteignent d’une maitrise parfaite du cadre, de la caméra. La relation de chaque personnage est intrinsèquement montrée par la caméra, par les choix de cadres léchés et rigoureux. Le travail de Chung Chung-hoon, directeur de la photo attitré du réalisateur, magnifie avec finesse cette idée. L’image est d’une beauté folle et envoutante, les personnages se dessinant furtivement à travers quelques ombres tels des fantômes se glissant dans l’esprit d’un autre personnage. Ces images sont à la fois images de l’esprit convoité de ces personnages par un prédateur invisible, et images d’ambitions sinistres. Ainsi l’on garde à la fois une certaine distance avec les personnages, tout en s’immisçant dans leurs espaces vitaux. C’est alors qu’une certitude est posée : tous les personnages sont au final des prédateurs, India peut être même plus que les autres.

Un parallèle logique se forme autour d’eux, alimentant cette ambiguïté incessante. Les émotions ou le vice se partagent étrangement entre chaque personnage, nous empêchant de réellement entreprendre une prise de repère socio-psychologique de ces derniers. India, incarnée avec justesse par Mia Wasikowska, ne se contente pas de ce que toute personne voit. Elle ne peut s’empêcher de s’intéresser à ces petits détails qui pour nous paraissent sans valeur et cette obsession devient pulsion. Si dans le monde qui l’entoure elle ne voit qu’images sans intérêt, de ces petites choses dérivent des instants de plaisir ou d’érotisme. Le parallèle est parfois même poussé dans certains retranchements surnaturels et extra-sensoriels où les personnages dépassent alors la simple relation matérielle. L’ange des neiges devient alors figure reliant dans cette fascination imagée les personnages d’India et Charlie.

Car aussi ancré que soit Stoker dans la réalité – appuyé par les décors somptueux de Thérèse DePerez, chef décoratrice de Black Swan -, rendant ses arguments d’autant plus déstabilisants, il est impossible de ne pas prendre en compte le titre du film habillement nommé “Stoker”. Le film nous parle après tout de vampires contemporains dévorés par l’amour, tout comme l’étaient les deux protagonistes principaux d’Entretien avec un Vampire. Ce n’est pas sans raison que se développe un amour éternel et sensuel du corps, des lèvres, et du cou à travers un certain fétichisme qu’exerce Park Chan-wook.

Aux côtés de cette sacralisation, il crée un rapport de force éternel durant le film., le plaçant une fois de plus comme véritable enjeu narratif, mais aussi moral. Mais tout cela ne permet que de façonner le véritable personnage principal du film : l’oncle Charlie. Protagoniste principal oppressant nous renvoyant d’abord à Norman Bateman par son aspect contemplateur, il devient véritable croque-mitaine, se caractérisant étrangement pas un sifflement digne de celui de M (le maudit). De cette base, Park Chan-wook et Matthew Goode développent un véritable enjeu symbolique et érotique. Après tout, le croquemitaine n’a qu’un but : gouter le fruit défendu. Cette sclérose des personnages, sans tomber dans des clichés de peu, se forme autour de différents amalgames que Park Chan-wook s’amuse à mettre en oeuvre pour appuyer cette hypnose. Au cours d’un simple repas, du fait de manger ou non un repas, ou même inconsciemment, il définit la passion d’un personnage pour un autre. Le typique et l’atypique se fondent, nous empêchant de nous ancrer quelque part dans le récit. L’on ressort épuisé du film, perdu et à la recherche d’une idée quelconque nous aidant non pas à mieux cerner le film, parfaitement clair sur ce point, mais à nous positionner par rapport à ce dessin qu’il forme peu à peu. Mais là où le film atteint l’un de ces rares instants dépassant toute considération cinématographique pour nous perdre dans la folie du moment, se déroule au cours d’une apothéose orchestrée par Philip Glass. Rare instant de plaisir charnel poétique, cette délivrance de l’interdit par la musique impose chez le spectateur un instant de désir unique.

Alors que Le Dernier Rempart ne nous rassurait pas sur l’arrivée du phénomène coréen aux États-Unis, Park Chan-wook nous rassure avec Stoker. Plus que nous rassurer, il utilise cette nouvelle opportunité pour nous offrir un film d’une beauté étrange et fascinante. Envoutant, Stoker, aussi éloigné soit-il du cinéma auquel nous a habitué le réalisateur coréen, montre que quelque soit le sujet, ce dernier arrive à en tirer le meilleur. Il ne reste plus que Bong Joon-ho et son Transeperceneige afin de compléter la triplette coréenne.